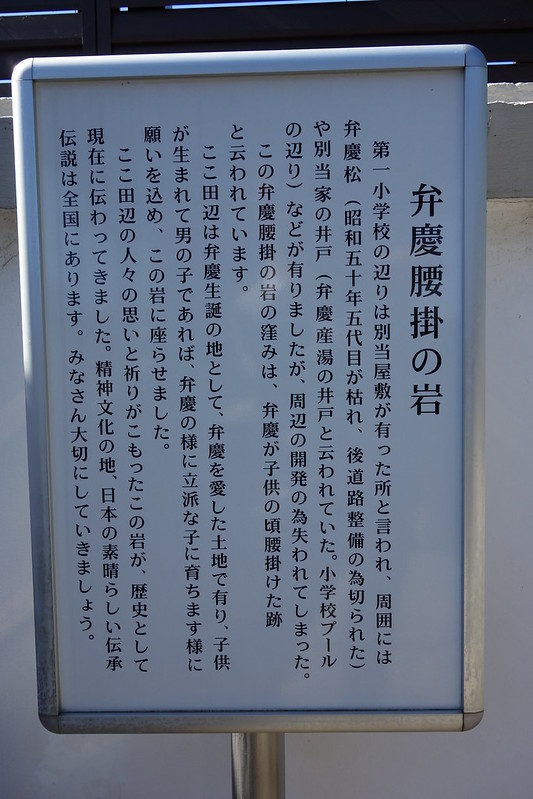

和歌山県田辺市中屋敷町 八坂神社境内

――誕生石の説明に、いまも「トパーズは純潔、ガーネットは快活、サファイアは慈愛・・・・・・」などと書かれているのは、単なる象徴でも思いつきでもなく、そうした美質が本当に宝石にそなわっていると信じられていた時代の名残である。

――歴史の一場面、一場面にもし立ち会うことができれば、登場人物の多くが石のお守りを所持していることに驚くだろう。ある時代には特別の力をもつと信じられた石がべつの時代には忘れられ、また再び思いだされて、誰かのポケットにひっそりと入っていたり、ドレスのボタンとして縫いつけられていたりするのだ。

――中国とヨーロッパでは、突出したかたちで玉と宝石が神聖視されたが、日本においては、石がただ石であるというだけで神として扱われてきたようなところがある。

――現代の呪う石で印象的なものにハワイの火山の話がある。ハワイ島の公園管理局には、毎年、膨大な量の石の小包みが送り届けられ、年によっては総量が一トンにのぼったこともあるという。(略)これによく似た現象はオーストラリアのエアーズロックでも起きている。(略)国立公園に指定されたことから観光客が登るようになり、なかには石をもち帰る人がいるらしい。公園事務所に送り返されてきた石はコーラの瓶に詰まった砂から一抱えもあるのに及び、その多くに病気、事故、破産など不幸の報告と懺悔の内容の手紙が添えられているという。

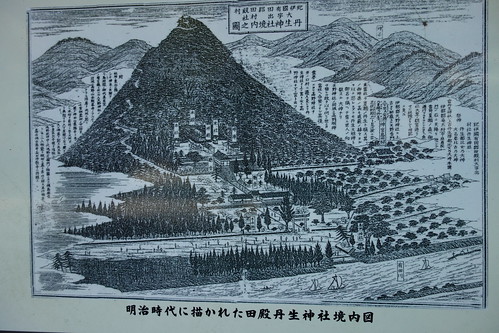

「氏子の慣習としては、一代一度この六十年目に行はるる、三ッ山祭に遭遇する事を無上の幸慶、子孫に対する至極の副業として居り、この三ッ山祭の期日近づけば、六十年間放任して居た山道を、嶮峻何のその、跡方殆ど分らぬ荊棘も何の苦ぞといふ風に、狂喜して道付けを勤み、やがて山道に幟旗を樹連ね、頂上の小祠(木製).を改造し、夜の目も眠らぬ風情でその日の来るを待ち設け、愈々祭日来ると老幼男女の別なく、阪を押上げ曳上げ、岩角を攀ぢつ扶けつ、一ヶ月許りは蟻の行列のやうに絡繹として巡拝する事、今も変わらないそうです。」

「祭典の直会席上、古老に聞糺したる処によれば、シラクラヤマと称するは此頃の若者が転訛した名称で、従来は正しくイワクラヤマと称したるなり」

欽明天皇の御代、大神、伊和恒郷に託宣あり。

「是より西方に当りて霊地あり、古の如く我が神霊を祀るべし」と。

即ち翌朝至り見るに白鶴二双、巨石の上に停立し、北方に向ひて眠れり。因ってその石の上に神殿を造営せり。

其の後、社殿現在の位置に移され「鶴石」と称し、一般の信仰せらるるに至りしなりと。今社殿の北向なるも此の伝説に因るならんか。

「これだけの実査を以て、伊和神社境内及祭祀の現状に対照するに及んで、どうも伊和神社はこの宮山の、岩座から下遷座申上げたものと疑はれてなりません。」

お久しぶりです No: 659

投稿者:神山一夫 04/01/08 Thu 21:11:01

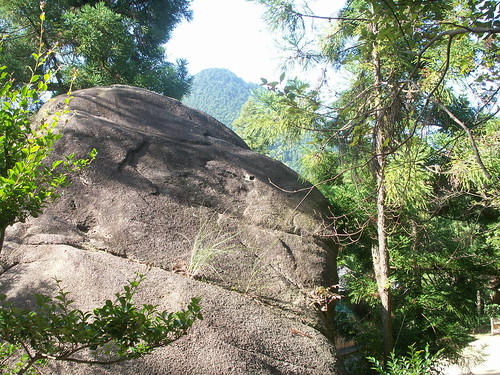

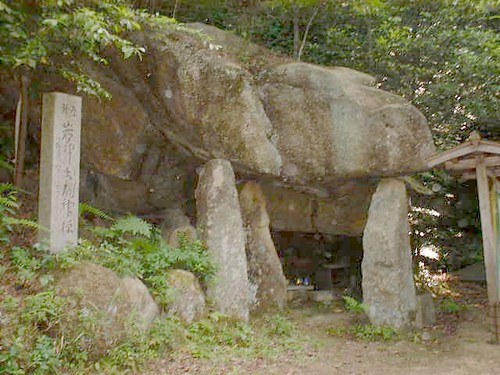

三上山のとなりに妙光寺山があり、ここにナントカ不動という古い霊場があります。中心の祠の後ろは巨石なので、イワクラ信仰が土台だと推測される場所です。巨石周辺の山腹には古墳の石室が無数に口をあけて、なんとなく不気味なところです。この霊場の主と思われる修行者の老人から、「弁慶の経机」なる岩組みがあると昔聞きました。ドルメンのようなものかなと何度か探したのですが、結局見つけられませんでした。でもその代わりに、まっすぐ三上山頂を向いた巨大な椅子?のような石組みに遭遇しました。なんかまだまだいろいろありそうです。

霊山妙光寺 No: 664

投稿者:神山一夫 04/01/11 Sun 02:37:37

妙光寺山と三上山の間にあるダム池をさかのぼっていくと霊場の寺?につきます。門を入って左の山道を少し登ったところに古墳の石室が穴をあけていて、それは典型的な横穴式石室です。案内していただいた老人は、まだ何十という古墳がこの山中にあると言っておられました。また巨人の椅子のような石組みも、そのあたりの山中にありました。

いずれにしろ、この山は精査する必要がありそうですね。いろいろ思いがけない発見があるような気がします。

――石化の恐怖とは、死の恐怖である。(中略)石はすべての生命あるものがあらわれてくる場所であり、消えてゆく場所である。地球上の最初の物質であり、最後の物質である。

「ときには、生気のないものを眺めていて、逆にこの意志のとりこになることがある。石、青銅、つまり物質の基盤そのものにおいて不動である存在が、突如として攻撃にうつるからである。」

「たとえば彫像とは、人間の姿で生まれようとしたがっている石であると同時に、死によって動けなくされた人間存在でもある。そのとき彫像を眺める夢想は、不動化の作用と運動を惹起する作用の律動にのって活動するのだ。夢想は死と生の両面価値にごく自然に身をゆだねるのである。」

「石化作用のイマージュに、氷結のイマージュや寒気のイマージュを比較するのは、まったく自然である。」

ガストン・バシュラール「石化の夢想」(及川馥・訳『大地と意志の夢想』思潮社、1972年)その3

――石は、多くの神話のなかで冥界と接触をもつ。

――石こそはアナロジーの宝庫であり、人をして最も強烈に「読む」ことへと駆りたてる存在だった。

「現代の読者は、こういうイマージュにほとんど重要性をみとめない。しかしこの不信が不誠実な文学批評、ひとつの時代の想像力を発掘できない批評に、読者をおもむかせているのだ。こうして読者は文学のよろこびを喪失する。合理化するだけの読書、イマージュを感じない読書は、文学的想像力を当然軽視するにいたることは驚くにあたるまい。」

ガストン・バシュラール「岩石」(及川馥・訳『大地と意志の夢想』思潮社、1972年)その4

「無神経な読者は、こういう個所はなんのためらいもなくとばして読んだことだろう。つまりここに具象的な描写のための安易な手法しかみとめないはずだ。(中略)けれども文学的夢想の精神分析家は、この積みすぎこそ作家を導く関心をまぎれもなく示す契機だととるべきである。」

ガストン・バシュラール「石化の夢想」(及川馥・訳『大地と意志の夢想』思潮社、1972年)その2

――フィレンツェの大理石は、十六、十七世紀のヨーロッパでブームを巻きおこした。(中略)貴族たちは、丘や木々、森や小川、雲や稲妻が一層はっきりと絵のように見える石をもとめて四方八方手を尽くした。

――「絵入りの石」は当時の学者の手にあまる存在で、人々は魔術的解釈にながれる傾向があった。

――日本でも「文字石」と称して、文字が浮かびあがった石を珍重する風習があった。(中略)それらのほとんどは吉祥の文字で、円、天、大、大吉など、ほかには、妙法、もろもろの梵字など宗教にちなんだ文字も少なくない。

――石の名前を注意ぶかく見ていくと、実に多くの名前が物語の様子を携えていることに気がつく。