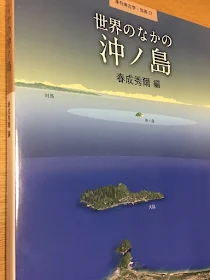

考古学好きにはおなじみ、雄山閣発行の季刊考古学・別冊27として『世界のなかの沖ノ島』(2018年11月)が発売されました。

目次に「磐座―神が依り憑く磐―」「大宰府管内の巨岩と社殿」という、岩石信仰に関わる論考を見つけたので購入してみました。

執筆者の多くは考古学者です。

これを読めば、現在の考古学論壇における岩石信仰への捉え方がつかめるのではないか?と感じます。

以下に、岩石信仰に関連する部分を中心に各論考のダイジェストを紹介します。

岩石信仰に関わる論考

春成秀爾氏「沖ノ島の考古学」

- 宗像三女神は元々、沖津宮でタキリヒメ(猛り姫)をまつる海神信仰の地だった。

- 沖ノ島は「神の依る島」だから、タキリヒメがいる場所は玄界灘の海中か海底だった。

- だから沖ノ島の磐座は、海にいるタキリヒメが祭祀の時に一時的にやってくる依代だった。

- 奉献品ならそれなりの整然とした奉献の格式がある。岩陰の祭祀遺物はやや雑に収納されているので、奉献品ではなく祭祀後の後始末の場所ではないか。祭祀はもう少し離れた平坦な場所で行われたのではないか。

河野一隆氏「沖ノ島の歴史」

- 沖ノ島(祭祀遺跡)と古墳で共通する遺物が出るからと言って、カミ祭りと祖霊祭祀が未分離だったとは言い切れない。

- 沖ノ島の祭祀遺跡はすべて祭祀中の遺跡ではなかった。祭祀後の遺物を処理した跡も遺跡となっている。

- 沖ノ島は国家祭祀の性格が強いとされるが、沖ノ島出土遺物から新羅系の遺物との関連が見られるので、北部九州と新羅がむすびついていた可能性がある。宗像氏など九州在地豪族の色濃い祭祀遺物も見られる。

笹生衛氏「沖ノ島祭祀の実像」

- 古代の神観は「坐(居)す神」だった。特別な場所や現象には、それを起こす神がそこにいると捉えた。

- 伊勢神宮の内宮正殿は高倉床の構造で、その周囲を方形に板垣で区画している。高床建物を方形区画する構造は古墳時代の遺跡にも見られ、内宮正殿には古墳時代要素が残る。

- この方形区画は神籬と言って良い。

- 804年(延暦23年)成立の『皇大神宮儀式帳』はこの内宮祭祀の最古記録。祭祀には「祭祀の準備」「祭祀」「祭祀後の対応」があり、それがそれぞれ祭祀遺跡にも投影されていると考えるべき。

- 伊勢神宮の正殿に鏡を御形として納めることと、沖ノ島の巨岩群に祭祀遺物を納めることは遺物の種類にも共通性があり、機能も同じと解釈できる。だから巨岩群は神を象徴する御形で、巨岩という特別な環境に神の働きを見るという意味で神は常にそこにいた。

- 祭祀遺物は祭祀後に岩陰に収納されたという点で、岩陰祭祀などは祭祀中の奉献状態ではなく、奉げた祭祀後にまとめて収納した跡。巨岩は伊勢神宮の高床倉と同機能と言える。

- 沖ノ島からは製塩土器や鉄鋌も見つかっており、沖ノ島で土器・塩・祭具の祭祀の準備もしていた。

- 露天祭祀の跡といわれてきた平坦地の1号遺跡は雑然とした遺物散布。これは祭祀後に撤収した祭具を廃棄した祭祀後の遺跡ではないか。

- 従来の沖ノ島祭祀は「岩上祭祀→岩陰祭祀→露天祭祀」の順に変遷したといわれてきたが、岩上・岩陰は奉献品を収納した高床倉であり、露天祭祀は祭祀後の祭具廃棄跡だった。むしろ沖ノ島はずっと「準備→祭祀→廃棄」の祭祀を続けており、それが8世紀の伊勢神宮祭祀の記録にもつながった。

小嶋篤氏「大宰府管内の巨岩と社殿」

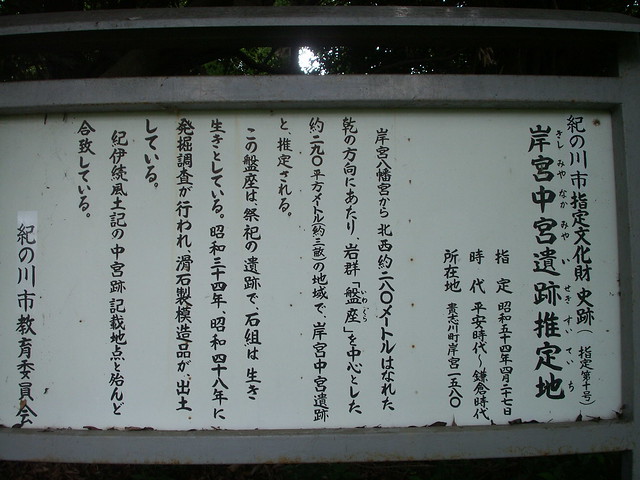

- 福岡県那珂川市の後野・山ノ神前遺跡は巨岩の前から奈良~平安の祭祀遺物が出た遺跡。離れた場所に穴を掘り土器を埋め、その傍らに灯明皿があったから祭祀後の埋納を夜間に行った。

- 福岡市の金城城田遺跡は本殿や境内の玉砂利を推定させる神社遺跡であり、ここからも土坑や灯明皿などの類似遺構が見つかっている。

- つまり巨岩祭祀と社殿祭祀の構図は同じ。だから巨岩の機能=本殿の機能か。

下垣仁志氏「沖ノ島の鏡」

- 巨岩単位で鏡の時期がまとまり、同范鏡の関係まで巨岩単位。

- 古墳時代前期末葉の群と後期前葉~中葉の群に二分され、その間が空白期。漢鏡は皆無なのは見栄えの良い大きな倭製鏡を優先したからでは。

- 出土鏡は畿内の古墳と共通することから、畿内集団の影響が色濃い。

新谷尚紀氏「宗像三女神」

- 『古事記』『日本書紀』以外の文献を混ぜて祭祀の源流を研究するのは混乱のもとだから避けるべき。

- 日本書紀一書第二にある「沖ノ島の神はイツキシマ(斎き島)姫が最古の伝承と認められ、タギツ、タゴリの名は付加的なものと考えられる。

- 島の神信仰を重視。

甲元眞之氏「磐座―神が依り憑く磐―」

- 柳田國男・折口信夫以来の依代論、景山春樹の奥津・中津・辺津磐座論を肯定する伝統的立場。

- 神は祭祀の場に常在するものではなく、天上や海の彼方から龍蛇や雷の形で依り憑くもの。

- 石神も磐座とみなしている。『出雲国風土記』に山頂に石神がいて、山頂で祭祀をしていたという記述も平安時代の文献などで認められるので、山頂の磐座が一番古い。

- 伊勢神宮の形石(魂形。笹生氏が言う「御形」)も、古代~近世の文献を参照するかぎり、神が石の形を魂の形として憑依しにきた磐座である。

- 山の上や岩の上の祭祀は各地の類例に残っており、沖ノ島も岩上祭祀から始まり、祭祀の場が時代と共に麓側に下ってきた事例と考える。

- 沖ノ島の巨岩の位置付けをめぐって、笹生衛氏説と真っ向から対立。

今尾文昭氏「古墳の被葬者と祭祀」

- 古墳の被葬者はカミか、祭祀の主宰者か。今の時点ではどちらとも言えないが、カミそのものとする見方には懐疑的。

- 水の祭祀で、カミはずっと水源にいるか、流水に宿るか、導水施設に憑依するか。流水に神が宿ることに肯定的。神は最終的に海へ行き、神々がいる海の世界となる。そんな神がまた水の流れに沿って水源からやって来る。これを移動回帰型と名付ける。

- 岩の祭祀で、カミは山頂から岩を伝って山麓の岩にとどまり、磐座となる。そしてまた山頂の岩に還っていく往還固定型と名付ける。山頂に神は常在する。

- 移動回帰型と往還固定型という2種の研究メモを、緻密な論証を示すものではないが提示する。

小林青樹氏「山の神」

- 二至二分の運行を、山頂と平野部の配石遺構の位置で観測していたと認められる縄文遺跡がある。だから縄文時代に山の神信仰はあったと考えるべき。

- 弥生時代の銅鐸は丘頂上を避けて、もう少しで頂上に達するという斜面立地に埋納される。大阪府柏原市の高尾山の銅鐸埋納地の近くに鐸比古神を祀る巨岩があり、磐座祭祀の最古例か。

- 三輪山の祭祀はいつからか。古墳時代の磐座祭祀遺跡が狭井川沿いにあるが、その下流のおなじ狭井川南岸に弥生土器が出土している。器台など器種的に祭祀要素が見られることと、同じ川を共有することを以て弥生時代からの祭祀を認める。

松木武彦氏「ヨーロッパの神、日本の神」

- 認知考古学の理論では、人のようで人でない姿の土偶は神の表現と言える。

- 天体運行に関する縄文時代のモニュメントは、神の姿を見せずに神の軌跡を演出したもの。

- 縄文遺跡には何世代も用いた埋納施設もあり、ここに祖霊を認められる。

- ヨーロッパにも女性像・巨石・墳丘墓など類似例もあり、原初の神の想像のしかたというのは、人類で共通性がある。相互の伝播や系譜の関係はない。

- その後、金属器が登場してヨーロッパと日本では異なる展開に分かれた。 日本では弥生時代の青銅器から古墳時代の鏡・装身具・鉄器まで長期にわたり金属器に神の往来を演出する取り組みが続いた。

- 神の往来をさらに演出するため、古墳時代には自然の祭祀遺跡と人工的に舞台を作った古墳の2種類のモニュメントが生まれた。

沖ノ島の巨岩に対する見解が分かれる

沖ノ島の巨岩というテーマに絞ったとき、研究者間で大きく解釈が分かれたのではないかと思います。

これはひいては、古墳時代における岩石信仰の解釈の相違とみなすことができます。

従来の沖ノ島巨岩の考古学的解釈は、長らく「磐座」であり「依代」でした。

神はどこか遠くから巨岩に宿りにくるもので、巨岩は神が座る磐座であり、神が憑依する依代と位置付けられてきました。

だから、沖ノ島の祭祀は岩上祭祀から始まり、それが岩陰祭祀に移り、最終的に露天祭祀となったという論理になります。

本書においてこの立場に明確に立つのは、春成秀爾氏・甲元眞之氏の両氏です。

沖ノ島巨岩について明言していないものの、岩上祭祀などの概念を否定せず、従来の依代・磐座思想で論を進めているのは河野一隆氏・今尾文昭氏・小林青樹氏です。

ただ、神がどこから憑依するのかはやや立場が異なるようです。

春成氏は海(海中か海底か)、甲元氏は明言していませんが天上や海の彼方。新谷尚紀氏は春成氏説に異なる形で海より島を重視。今尾氏は山頂と海の二方向で語ることもできます。

そういう差異はあるものの、基本的には神は祭祀の場に常駐していないのです。

さて、これに対して異を唱えるのが笹生衛氏。本書では小嶋篤氏も笹生氏説に沿った論を展開されています。

笹生氏は磐座という言葉をほとんど使わず、依代や神籬という用語についても批判を加えています。

その結果、磐座は『皇大神宮儀式帳』表記の「御形」で統一され、依代はそもそも古代祭祀の実像を示していないと不使用、そして神籬の「キ」は上代仮名遣いの分析から「木」ではなく「境」であり、玉垣などの聖なるものの結界という用法で使っています。

笹生氏の根底にあるのは「坐(居)す神」という神観です。

そこに神はいるわけですから、どこか関係ない所から呼び寄せる必要はないと考えるのです。

笹生氏説の詳細については、かつて別記事で紹介したことがあるのでそちらも参照してください。

「依代」と「御形」と「磐座」について―祭祀考古学の最新研究から―(前編)

「依代」と「御形」と「磐座」について―祭祀考古学の最新研究から―(後編)

笹生衛『神と死者の考古学』(2016年)を読んで

それぞれの疑問点

同じ雑誌の中で、沖ノ島巨岩に対してお互い名指ししないものの解釈が対立しあっています。

そこで、編者である春成秀爾氏はどう書いているのか巻頭を飾る「沖ノ島の考古学」を読んでみました。

全体として甲元氏に肯定的な論調なのは前述したとおりですが、それでは神が祭祀の場(岩)に常にいるとみなす笹生氏とはどう決着をつけるのかと思ったら、「収録論文の解題は、河野論文で扱うことになったので、ここでふれることはしない」とまさかの投げ。

そこで河野一隆氏の論文「沖ノ島の歴史」に当たってみたところ、従来の岩上~露天祭祀説で話を進めておりこちらも甲元・春成影響下なのは前述したとおりです。

河野論文は巻中の各論文の解題も含まれているので、笹生氏論文はどう触れるのかと思ったら、笹生論文を「出色」で「鋭く指摘」と評価しつつ、詳しくは言及できなかったと綿密な検討を避け、もう一度報告書を丁寧に読み込む必要があるだろうとどちらともつかない立場をとりました。

笹生氏論文に真っ向から批判できている研究者が見当たらないのも含め、本書は沖ノ島だけでなく、文献登場以前の日本列島の古代祭祀を考古学的にどう捉えるかのプチ現代論壇状態を博していると言って良いでしょう。

甲元眞之氏「磐座―神が依り憑く磐―」の疑問点

さて、まずは甲元氏の論考からです。

まさか2018年に、このような伝統的な依代・磐座観を読むことができるとは思いませんでした。

昔の研究だから考え方が古いという決めつけではなく、最新の資料と矛盾がなければもちろん肯定されるべきものです。

しかし、たとえば景山春樹氏の「奥津磐座=山宮」「中津磐座=里宮」「辺津磐座=田宮」論は、山頂が原初でそれが時代を経て山麓に降りてきたとみなす考え方ですが、平地の稲作農耕民の視点だけで構築された神観念です。

この考え方は山の民の神観念や、山と里の間である焼畑農耕民の神観念が除外されていることは、民俗学者の佐々木高明氏からすでに批判を受けています。

また、桜井徳太郎氏や和歌森太郎氏が唱える山中他界観ともこれは対立しています。

両氏は、山中が山の神のテリトリーのため容易に立ち入ることに畏怖や禁忌の念を抱いていたから山麓の祭場の方が原初的だったとする神観念で、柳田國男・景山春樹氏の想定する山中他界観と相容れません。

甲元氏は本来、この辺りの異説に対して反駁した上で、それを超える論拠を展開してほしかったところですが、まったく言及されていないのが大きな痛手です。

このことは笹生衛氏説に対しても同様で、両名の論考を読めばお互いがまったく相容れない真逆の主張になっていることは明らかですが、両名ともお互いの説に触れることはないまま並び立っています。

正確に言えば、笹生氏は従来の通説に対して反駁をしたと捉えられるので、反駁を返さないといけないのは通説を支持する甲元氏側になるでしょう。

甲元氏論文は古代から中近世にいたる様々な文献を援用して依代・磐座観念が全国各地にあったことを説いていますが、文献の制作年代があまりにも広すぎています。

古墳時代は文献が僅少だからやむを得ない(しかし積極的に活用するものではありません)とは言っても、奈良時代の信仰についても中世文献の記述を借りて「古代にまで遡上することは十分に可能である」と主張するのは危険ではないかと感じました。

文献を多用する一方で、肝心の岩石信仰への分析に対しては磐座一辺倒であり、先学が積み重ねてきた石神信仰・磐境信仰も言及がないのはどうしたことなのでしょうか。

いや、『出雲国風土記』を引いて楯縫郡神名樋山の石神を紹介しているものの、それを「これは大船山にある磐座を示す」と書いていることから、石神と磐座を同一のものとみなしていることが明らかです。

この両概念の大きな違いをなぜ同一視してよいと決めているのか、その理由は書かれておらず、用語の使い分けに逡巡している様子も見受けられないのが残念です。

神が遠地から宿りに来るという岩石が甲元氏が言うように存在するのと同じように、岩石そのものが常に神であるという事例もあります。

片方の事例だけを取り上げて、それが当時の神観念のすべてと見せるのは不正確です。

このように、数多くある異説や他解釈を一切看過して、あえての古典的学説回帰で締める本論考は素直に肯けません。

笹生衛氏「沖ノ島祭祀の実像」の疑問点

では私は笹生氏説側に立つ人間なのかというと、前掲のリンク先記事のとおり、笹生氏説に肯くところもありつつ、完全に重なっているわけではありません。

笹生氏が語る解釈は伊勢神宮の『皇大神宮儀式帳』という一つの事例で語れる世界観であり、それが古墳時代の祭祀遺物構成と共通する(分類名が重なり合う、というのが私の印象ですが)からと言って、当時の列島の神観念がすべて伊勢神宮の系譜で語れるとは考えない、また異なる立場にいます。

前の記事ですでに書いたことは重複するので省いて、本書の中で疑問に思った部分を書いておきます。

沖ノ島の鏡が差し込まれた巨岩は、笹生氏が言うには、御形である鏡とともに祭料が安置された伊勢神宮の内宮正殿と同じ働きだそうです。

祭祀で使った道具や奉献品を、祭祀後に保管した場所とみなしつつ、御形が保管された神殿ともみなせるわけです。

ですが、ここで疑問なのは、笹生氏は沖ノ島の巨岩を御形とみなしていることです。

『皇大神宮儀式帳』に忠実であるかぎり、内宮正殿の中に御形である鏡が納められるわけです。

沖ノ島の巨岩が正殿と同じ働きであるなら、巨岩の中に御形が納められないと同じ構造にならないのではないでしょうか?

もちろん、巨岩に内部構造がなければ物理的に巨岩内に収納することはできませんが、それならそもそも内部構造を持つ木造建築物と内部構造を持たない自然石を同構造で扱う論理が破綻することになります。

落としどころとしては、岩の亀裂や窪みや岩陰を巨岩内と同一視すれば良いと思います。

でもそうすると、沖ノ島祭祀における御形とは、巨岩そのものではなく、巨岩内に納める祭祀遺物のうちのどれかでないと論が整合しません。

伊勢神宮における御形は社殿ではなく鏡です。社殿は入れ物です。だから鏡以外の幣帛なども納められる高床倉なのです。

では、巨岩も入れ物に徹しなければいけません。にもかかわらず、笹生氏説に則れば、巨岩は祭料を収納する高床倉であり、同時に神を象徴する御形でもあるということになっています。

遠く時代と自然環境の離れた沖ノ島祭祀と伊勢神宮祭祀を、『皇大神宮儀式帳』と祭料の共通性で結び付けた以上、巨岩と正殿のディティールまで一致しないと、祭祀構造を同一のものとして当てはめることはまだ賛成できません。

私は、沖ノ島21号遺跡の巨岩上に構築された方形区画とその中にある岩塊こそを、巨岩という「岩のクラ」に納めた御形とみなしてもいいのでは?と思いますが、これは着想段階のメモとして書くだけにしておきます。

以下、着想段階のメモ

沖ノ島21号遺跡の巨岩は司祭者の座る座石であり、祭祀具を置く供献台であり、岩石の上に別の石を置くという、神を見える形にした磐座と呼ぶこともできます。

巨岩上の方形区画は笹生氏が言うまさに神籬であり、従来の解釈で言えば磐境でしょう。

その方形区画の中にある岩塊は、神の魂を形で表す御形であり、見えないものを見えるようにした祭祀道具と言って良いでしょう。

その点において、この岩塊は遺構ではなく遺物、施設ではなく祭料とみなすことができ、それを岩の上という平面的な空間内に収納した跡とみなすこともできます。

21号遺跡を、磐座の上に乗る磐座と呼んでいいかは解釈が分かれるところでしょう。この岩塊が「座」という字を当ててふさわしいか、座るや居るではなく、まさに「神の形」として宿りにくるスタイルであれば、磐座という語はやや誤解を招きます。

このあたりは、私が『岩石を信仰していた日本人』で提示した岩石祭祀の分類の類型要素で説明が可能です。

なお、今まで書いた話を全部ひっくり返す可能性としては、沖ノ島の現在わかっている遺跡・遺構・遺物の状況が、古墳時代当時の原位置を忠実に示すものかどうかは、土に覆われていないので常に批判の余地があります。

他の考古遺跡とは異なる保存のされ方をしてきたことに思いを致さないといけません。

「お言わず様」だったから、神職しかいない島だったからというのは、すべて後世になってからの通念のようなものであり、本当に古墳時代当時にその観念が同じくあったかは証明されていません。

研究者が論じるように、祭祀が終った後はその祭祀具を撤収したりまとめて別の場所に安置・廃棄したことが許されるのであれば、次回の祭祀の時や、数世代交代した後の祭祀の時、数百年の時をこえてかつての祭祀の痕跡の意味が不明になった時、元来の祭祀の原位置が改変・移動されたとしても何ら不思議ではありません。

21号遺跡の岩上の方形区画+岩塊の遺構も、いつまで遡れ、いつ現状の形になったのかは常に考えておかないといけません。

鏡の伝世品のように、この岩塊が沖ノ島祭祀の際の神宿る御形として常に祭祀の中心として活用され、祭祀終了後に常にこの岩上に安置され、それが祭祀のたびに繰り返されたと想像できたら、こんなロマンな話もありませんね。

最後に無責任なことを書きました。