兵庫県丹波市春日町黒井

あまり巷には認知されていないように感じるが、広大な巨岩をまつる社がある。

延喜式内兵主神社と比定されており、その奥の宮に位置付けられている巨岩である。

岩盤の露頭が半球状に広がっているが、すぐ隣に接する丘陵には古墳群も分布し、境内にも古墳があったともいう。

石室石材と自然岩盤がどのように両立しえたか、関連性も気になるところだ。

「影向石」の燈籠が奉献されている。

奥の宮の扁額には「厄除神社」とある。

石の玉垣はなぜか北面の一部だけ途切れており、そこに簡素な木組みと看板が付けられている。

看板には「磐座はご神霊が宿り崇められています 兵主神社」と書いてある様子だが、字が滲んでおり一部判読しづらい。

岩盤を養分として成長するかのような大木。

明治時代までは、さらに巨大な欅の古木がこの岩盤に根を張っていたという。

欅の古木は枯れても、現在残る磐根も立派なものであり、岩石が樹木の生命の源泉であるかのようである。

境内には台風で倒れた他の神木の保存展示もされており、かつての社叢のよすがを偲ぶことができる。

兵主神社の社叢は珍しい樹種が数多く残る自然林として市指定文化財となっている。

度重なる台風による巨木の被害が憂慮されるところである。

影向石と祠の間には、もう1体別の立石が挟まって置かれているのがわかる。

影向石の北に接して、おそらく元は同じ岩盤の岩塊が離れて存在している。

社頭掲示の地図には「パワー石(power stone)」と名付けられており、命名年代や経緯が何となく推測される。

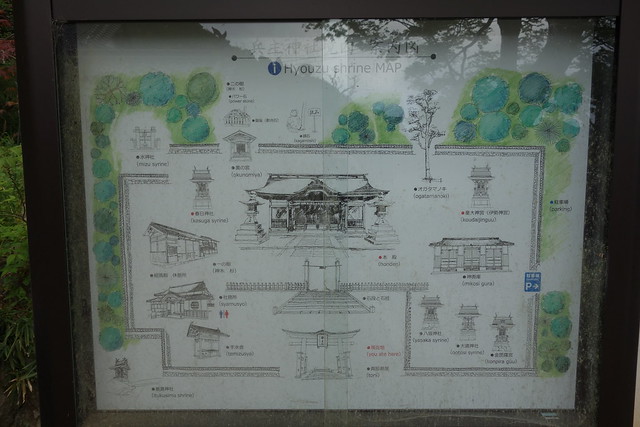

社頭掲示の地図。全体の位置関係の参考にしてほしい。

影向石の南にある鏡石。

高さ1mほどの規模はそこまで大きくはない岩石だが、人形のような頭部と胴部をほうふつさせる。

頭部の岩肌は平滑であり、方角的には日の入方向を向くが、鬱蒼とした社叢と西方向には丘陵が盛り上がっている。

詳しい沿革は情報収集不足である。

岩石信仰に関わる類書にも取り上げられることが少なく、兵主神社の影向石を取り巻く歴史は表面的なところしか調べられなかった。

延喜式内社の岩石信仰ということを踏まえると、地元の郷土資料に当たれば埋もれている歴史がさらに見つかりそうな予感を抱かせる場所である。

0 件のコメント:

コメントを投稿

記事にコメントができます。または、本サイトのお問い合わせフォームからもメッセージを送信できます。